■「ハリソン・フォード最大の冒険」

ハリソン・フォードがアンドロイド・ハンターとして大活躍する映画を期待して『ブレードランナー』を見た人はがっかりしたはずだ。活躍どころか、処分すべきレプリカントたちにボコボコにされ、挙句の果てには命を救われるという情けなさである。

そして、そんな主人公を食わんばかりの存在感でルトガー・ハウアーは作品を輝かせている。マーロン・ブランドを彷彿とさせるエキセントリックで深みのある一挙一動に、ギリシャ彫刻のような美貌。大きな体躯に詩人のような繊細さを併せ持つレプリカント=ロイ・バティを演じるハウアーは、ハリウッドに来て2作目にして、彼の俳優人生における頂点を極める作品に出会ったと言える。ラスト、バティが死に際で呟く感動的なセリフと手に掴んだ白い鳩は、なんとハウアーのアイデアによるものだ。

しかし、ハリソン・フォードはハウアーに食われっ放しだったろうか。

フォードはもともと表情に乏しい俳優だ。彼の得意な表情は2つしか無い。「困った顔」と「苦笑い」だ。これに持ち前の「何を考えてるのかわからない顔」を加えて、当時40歳のフォードはリック・デッカードという男を完璧に演じている。ハン・ソロとインディ・ジョーンズでスターになった俳優が、女房に逃げられた、皮肉屋で孤独な刑事に成り切ったのだ。

2019年のロサンゼルスという作品世界への彼の溶け込みようは尋常ではなく、そこにデッカードという男が本当に存在し、呼吸し、ヌードルを食ってるとしか思えない。リドリー・スコットやシド・ミードたちが構築した世界にリアリティを、血や肉を与えたのは、実にハリソン・フォードのあの「つまらなそうな顔」なのだ。ルトガー・ハウアーがキャラクターに入れ込み、演技を作り込んだのと対照的に、フォードはせいぜい困った顔をしたり、苦笑いを浮かべたりするだけで、共演者たちとのアンサンブルを見事に作り出してしまったのである。

デッカードはハリソン・フォードにとって一世一代のハマリ役だった。ただ押し黙っているだけで、レプリカントを追わねばならない刑事が抱える内省を表現することが出来た。彼は間違ってもオスカーを獲れるような俳優ではない。そのことは彼自身にもわかっているはずだし、もしかして俳優という職業そのものに愛着や執着を持っていないのかも知れない。

2000年、ドキュメンタリー番組「アクターズ・スタジオ・インタビュー」に出演した時でさえも『ブレードランナー』に触れさせなかったフォードが、長い沈黙の末2007年、ついに口を開いた。

丁度ヒット作に恵まれない頃だったせいもあるだろうが、自身のフィルモグラフィを見渡した時、『スター・ウォーズ』や『インディ・ジョーンズ』で演じたわかり易いヒーロー以外で、自分の本意とは裏腹に愛され続けている主演作品は他にない、ということに観念したんだと思う。

ただし、レプリカントを演じたつもりは金輪際無いのだろうが。

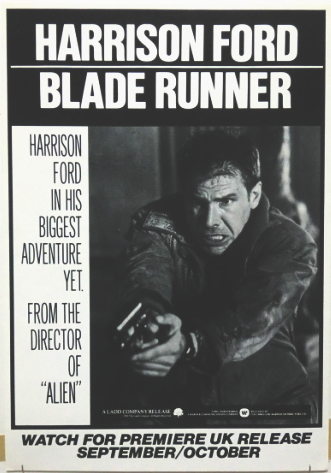

拳銃を構えるヒーロー、と言いたいところだが、この男が銃を向けている相手は既に1発喰らった女レプリカントである。彼の顔に伺えるのは明らかに「怯え」の表情だ。お、なんだ、ちゃんと他の顔も出来るじゃん、ハリソン。

ちなみにこのシーンで見せた異常なほど暴れまわるプリスの演技を、ダリル・ハンナは後にタランティーノ作品『キル・ビル

Vol.2』で再現することになる。

|