■覚醒作用

70年代は幽霊・オカルト・UFO・超能力など超常現象が大ブームであった。77年まで小学生であった小生はもうどっぷり浸かっていたものだ。子供はああいったものが大好きである。特にUFOへの興味は強かった。テレビや本で数々のUFO目撃事件や宇宙人による怪事件を見ては、怖い思いをしつつもやめられなかった。

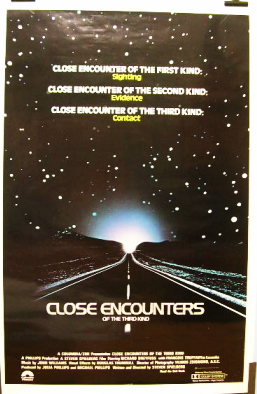

そしてあの『ジョーズ』を撮った監督がUFOの映画を作った。これはもうとてつもなく怖い映画に違いない。いやそうに決まっている。怖い、でも見たい。ほとんど事前知識の無いまま映画館へ。

砂漠で発見される第二次大戦中の戦闘機、航空管制センターと旅客機との緊迫する交信、謎の停電でパニックになる田舎町・・・・どのエピソードもそれまで見聞きして来た実際の事件を思わせるものばかり。恐ろしくサスペンスフルだ。やっぱり怖いじゃないか。心臓がバクバクしていた。しかし恐怖と不安が頂点に達した時、ついに姿を現したUFOがもたらしたのは悲鳴ではなく、声を失うほどの驚嘆であったのだ。

実際の目撃事件で撮られたUFOともそれまで見て来たSF映画に登場した円盤とも違う、今まで見たことのないタイプのUFOがそこにあった。青やオレンジの眩い光で覆われたフライング・マシーンがパトカーに追われながら国道に沿って飛んで行く。主人公ロイ・ニアリー(リチャード・ドレイファス)もすかさず後を追う。追っ手を残して空の彼方へ消えていく一群のUFO、雷鳴、そして停電から回復し夜景を取り戻す眼下の街。

わずか数分のこのシークェンスに茫然となり、興奮し、その後はニアリーに完全にシンクロしていた。まだ『2001年宇宙の旅』を知る以前、初めて見た「体感型映画」が小学生の脳に植え付けたものは計り知れない。何しろ人類が初めて地球外生命体と接近遭遇する現場に居合わせたのである。

『未知との遭遇』という作品の放っていた覚醒作用、ある種の宗教的体験は、恐らく『2001年宇宙の旅』が公開当時のヒッピーたちにもたらしたものと似ているはずだ。

■『2001年宇宙の旅』へのオマージュ

この作品は『2001年』へのオマージュに満ちている。

「未知の知性とのコンタクト」というテーマ自体は勿論、SFXを担当したダグラス・トランブルの手による独創的なUFOはどれも『2001年』のラストで現れた「スター・ゲート」(トランブル開発の「スリット・スキャン」なる技術による光の万華鏡)にそっくりの輝きを放ち、クライマックスの大規模なコンタクト場面で流れるジョン・ウィリアムズのスコアはまるでジョルジュ・リゲティ(『2001年』の「スター・ゲート」シークェンスで流れる)のようだ。

そして最後に誕生する「子供」。『未知との遭遇』の主人公ニアリーは地球外生命体とのコンタクトにより完全に子供=赤ん坊(社会性の無い生き物)になってしまった。そんな彼にはもう地球にいる理由など無かった。

■2度と作れない作品

コレクターズDVDに収録されているインタビューでスピルバーグは「あんな作品はもう2度と撮れない。主人公が家族を捨てて旅立ってしまうなんて」と言っている。

制作当時、ヴェトナム戦争とニュー・シネマの10年が過ぎ、アメリカには「夢」や「救世主」や「ここではないどこか」が必要だったのだろう。そんな文脈でこの作品を捉えるのは簡単に違いない。だが『未知との遭遇』は「SF映画」であり、キューブリックの『2001年宇宙の旅』へのオマージュだ。「SF」というジャンルでしか知ることの出来ない哲学がある(『スターウォーズ』と違うのはこの辺か)。

人類の叡智と宇宙の深淵。異星人との初めての接触をジャーナリスティックかつ科学的にアプローチし、軍部が介入する恐怖感をリアルに描くと同時に、科学者たちをお祭り騒ぎに興じるロマンティストとして活写する絶妙な演出。70年代アメリカの平和な日常風景にただようリアリティと、UFO事件によって人生の歯車が狂っていく恐ろしさ。そして、落ちて来そうなほどの星空に流れ星が翔けるというファンタスティックなヴィジョン。

かつて『ジョーズ』の中で、夜間に船をサメに襲撃され甲板で恐怖に立ち尽くすロイ・シャイダーの背後にアニメーションによる流れ星を入れて見せたスピルバーグ。日常と非日常、恐怖と笑い、計算し尽くされた画作り・・・・ヒッチコックから学んだものがことごとく実践されたこの作品には、もう1人のヒッチコキアンであるフランソワ・トリュフォーまでが重要な役どころで出演するという徹底ぶりだ。

かつて『大人は判ってくれない』で家族や社会とうまくいかない少年を描き、ラストで延々と海まで逃走させたトリュフォー。『未知との遭遇』出演の直前にも『トリュフォーの思春期』で子供たちの日常を目線を下げて捉えていた。そんな彼が演じることで、地球外知性とのコンタクト計画を仕切る最高責任者=ラコーム博士という人物像は忘れえぬキャラクターとなった。

ちなみに、『未知との遭遇』でラコーム博士の通訳を演じたボブ・バラバンはHAL9000の開発者を、『ジョーズ』のロイ・シャイダーはフロイド博士をそれぞれ『2010年』で演じた。バラバンは81年のケン・ラッセル作品『アルタードステーツ』でもやはり科学者役で出演しているが、この作品には『ET』でスターになる前のドリュー・バリモアが出ている。妙な縁だが。

■『アビス』と『コンタクト』

地球外生命体との接触をテーマにした後の傑作にジェームズ・キャメロン作品『アビス』とロバート・ゼメキス作品『コンタクト』がある。前者は「海底版『未知との遭遇』」と言われたが、下敷きにしていたもの、目指していたものが『2001年宇宙の旅』であったことは明白だ。後者は、宇宙からの電波をキャッチしその発信源まで行こうとするプロセスを、当時最先端の情報技術やホンモノの合衆国大統領まで盛り込むことで徹底的にリアルに描いていた。『未知との遭遇』が手塚治虫ならば、『コンタクト』は大友克洋に喩えてもいいと思う。

|