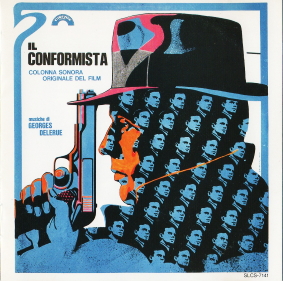

CINE VOX Record 1984年再発盤LP |

SOUNDTRACK LISTENERS COMMUNICATIONS INC. 1992年世界初CD化 |

■『暗殺の森』の音 『暗殺の森』のオリジナル・サウンドトラック盤LPレコードは、1971年にイタリアのレーベル「CINE

VOX Record」(チネヴォックス)からリリースされた。その後1984年にジャケットを変えて同レーベルより再発、1992年には同レーベルのライセンスを取得して日本で世界初CD化された(これが日本での初リリースだった)。1995年にはアメリカの「DRG

Records」から、エンニオ・モリコーネ作曲によるベルトルッチ作品『滑稽な男の悲劇』(1981年)のスコアとのカップリングとしてリリース。これを最後に『暗殺の森』のサントラは廃盤扱いとなり、コレクターの間では時に高値で取り引きされることになる。 |

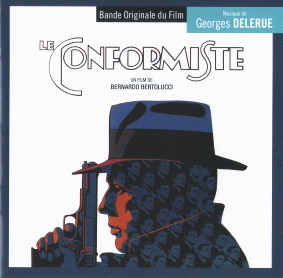

Music Box Records 2013年新盤CD |

|

コレクターズ・エディションと銘打った完全版サントラ・アルバムがリリースされる時代になり、『暗殺の森』にもそれを切望していた。そして2013年1月、ついにフランスの映画音楽専門レーベル「Music

Box Records」から発売されたCDが条件付きでそれを叶えてくれた。 ジョルジュ・ドルリューが作曲した日本未公開作品『La Petite Fille En Velours Bleu』とのカップリングで、1000枚限定リリースされたそのアルバムは、『暗殺の森』の楽曲を18曲収録。そのうち8曲が今回初めてCD化された音源である。長年の不満を吹き飛ばしてくれたそれらの曲の中には、初公開時に映画本編から削除された盲人たちのパーティで演奏されたピアノ曲まで含まれている。「Foxtrot du Maestro Delerue」というそのタイトルは、劇中で盲人女性が「お次に演奏するのはドルリュー先生のフォックストロット」と紹介するところから、今回のCD化に際し名付けられたのだろう。 とりわけ興奮させられたのは、マルチェッロが大臣に謁見するために党の庁舎を訪れる場面で流れる曲である。妖気漂う不気味な音色を不安定に繰り返すその曲の主旋律を奏でるのは、電子オルガンの一種「オンド・マルトノ」であることが判明。フランス人技師モーリス・マルトノによって開発された、テルミンに次ぐ最初期の電子楽器である。 アンナが教鞭をとるバレエ学校で伴奏として演奏されているショパン風のピアノ曲「Ecole de danse」が、実はドルリューのオリジナル曲であったこともうれしい驚きだ。 そしてこの盤における最大の発見は、17曲目に収録された「Annna, Ester et Marcello」によってもたらされた。曲名中にある「エスター」とは何か。チネヴォックス盤にも収録されていた「Ester」という、この映画の劇伴で出色の勇ましいスコアは、情報員マンガニェロがマルチェッロを車で尾行するシーンを飾る曲である。 今回Music Box盤に収録された「アンナ、エスター、そしてマルチェッロ」は、買い物を楽しむジュリアとアンナ、彼女たちの後に続くマルチェッロ、彼を追うマンガニェロをかわるがわる捉える連続ショットにおいて、カット割りのタイミングを計りながら3種類のテーマが入れ替わり立ち替わり流れるスコアだ。マンガニェロが映し出されると「Ester」の旋律が流れ出す。そう、「Ester」はマンガニェロのテーマだったのだ。とすると、3人の名前が並んだこの曲のタイトルから考えれば、「エスター」はマンガニェロのファースト・ネームということになる。ガストーネ・モスキンが演じる男のフル・ネームは、「エスター・マンガニェロ」だったのである。 ただ、このアルバムには許し難い欠点もある。それは旧盤には収録されていたドルリュー以外の作曲者による2曲(上記した既成曲)が未収録ということだ。劇中で数秒しか流れないスコアが収録から漏れてしまうのは許容範囲だとしても、この2曲が入っていないのはどうしても理解出来ない。 特に、ダンスホールでの群舞の後のチーク・ダンスをしっとりとリードする曲「Tornerai」を、恐らく権利上の問題で割愛してしまったのは、残念を通り越して腹立たしくすらある。暗殺決行前夜、最後の幸福な瞬間をあの曲がしみじみと、温かく演出するからこそ、その後で描かれるマルチェッロの卑劣さと暗殺シーンの残酷さが際立つのである。 さらに、やはりこの盤でも曲が劇中での使用順に並べられていない。もうこうなったら、旧盤と新盤を併せて、正しい順序に並べ替えるしかない。そして、ついでに双方に未収録のTrio Lescanoによる「Come l'ombra」も最後に入れよう。「トリオ・レスカーノ」は、映画の最初に登場する「つばめトリオ」のモデルとなったと思しきコーラス・グループである。 こうして私家版<『暗殺の森』コレクターズ・エディション>が堂々完成した。 ちなみに旧盤・新盤ともに収録されている「Cinque su dieci」は、本編には未使用だった曲である。この曲は「Tornerai」にメロディもムードもテンポもそっくりであることから、「Tornerai」の使用が許可されなかった際の「補欠」として録音されたものだと推測する。 最後に新盤のライナー・ノーツに書かれている作曲家の談話を引用しよう。 「この映画の作曲は楽じゃなかった。レコーディング最終日、ベルトルッチは私を待っていてくれた。彼はさようならを言ったが、ひどく悲しそうで物憂げだったので、私は彼に『ベルナルド、我々とオーケストラにはまだ1時間ある。君が望むならやり直せるんだよ』と言ったんだ。すると彼は『いいえ、僕が悲しいのは、これでもう終わってしまうからなんです』と答えたんだよ。驚いたね。私は胸が張り裂けそうになってそこを去ったよ」 ベルトルッチは『1900年』で再びドルリューと組むことを希望したが、プロデューサーの意向により再タッグが叶うことはなかった。ジョルジュ・ドルリューは1992年に67歳でこの世を去った。 音楽家との奇跡のようなコラボレーションを実践し続けて来たベルトルッチ。若きイタリア人監督にとって、「ファシストの新婚旅行」を推進軸とする『暗殺の森』という作品は、ヌーヴェル・ヴァーグの幸福期を支えたフランス映画界最高の作曲家との、まさに「ハネムーン」だったに違いない。 |