|

■復活

70年代、東西の冷戦がまだその温度を失わず、世界地図がもっと広かった時代、「ポリティカル・フィクション」や「国際謀略モノ」といったジャンルに数々の傑作があった。

ド・ゴール仏大統領の暗殺計画を請け負った殺し屋“ジャッカル”の暗躍を描いた『ジャッカルの日』(1973年)。CIAの内部抗争に巻き込まれた主人公の逃走劇『コンドル』(1975年)。ナチ残党とアメリカ政府の闇取り引きを描いた『マラソンマン』(1976年)。そして“黒い九月”とイスラエル秘密諜報部の死闘がスーパーボウル・スタジアムでクライマックスを迎える『ブラック・サンデー』(1977年)などに加え、広義では「007」シリーズなども含めるべきかも知れない。

スティーヴン・スピルバーグはかつて『プライベート・ライアン』で、ドキュメンタリー映画のような撮影技法と妥協の無いデジタルSFXを用いて、数々の戦争映画の名作やTVシリーズ『コンバット』をハイパーリアルに復活させて我々の度肝を抜いた。今回彼が『ミュンヘン』でやりたかったのは、これら70年代に華やかであった謀略スリラーを最先端の技術で甦らせることだったに違いない。

■5人

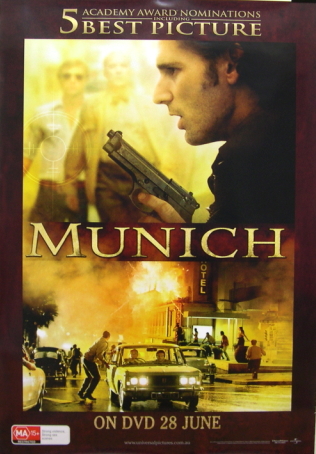

まずは暗殺チーム5人のキャラクターが良いバランスだ。リーダー=アヴナー(エリック・バナ)、ドライバー=スティーヴ(ダニエル・クレイグ)、文書偽造=ハンス(ハンス・ジシュラー)、爆弾製造=ロバート(マチュー・カソヴィッツ)、後始末=カール(キアラン・ハインズ)という面々。判りやすく言えば、「気弱」「カッコつけ」「ジジイ」「オタク」「ダンディ」となる。キャラクターが誰1人かぶってないという設定が、この映画の肝だ。スピルバーグは『ハルク』を見て「バナの目には不安が宿っているから」とアヴナー役に抜擢したという。スピルバーグ自身に一番近いのはカソヴィッツだろう。ダニエル・クレイグは本作撮影中に新ジェームズ・ボンドに決定した。

この5人がフランクフルトのアジトで顔合わせするシーンが重要だ。アヴナーが腕を奮った料理が並ぶ食卓を囲み、自己紹介を兼ねて談笑するメンバーたち。束の間の心和む時間を共有する5人が見せる明るい表情が、この後に待ち受ける過酷なドラマへの助走となる。ツカミは完璧だ。「集められたチームが食事で(観客に)紹介され、その後仕事へ行く」という点では、タランティーノ作品『レザボア・ドッグズ』と似た趣きではある。

■再現

『シンドラーのリスト』以降のスピルバーグ作品を撮り続けているヤヌス・カミンスキーが、今作でも素晴らしい撮影テクニックを披露する。

最初のターゲットを暗殺するローマ。オープンカフェでカールが席を立つと、その奥で待つスティーヴと女が乗った車が走り出し、それを追ってパン(水平移動)するとターゲットがフレームインする。そして次の場面、ターゲットが電話をかけている雑貨屋の窓外に車が滑り込み、女と入れ替わりにアヴナーとロバートが乗り込むやいなや走り出すのをカメラが追うと、ターゲットを見張るカールがフレームインする。さらにはパリでの暗殺シーン。電話ボックスで待機するカールからズームアウトすると、そこへスティーヴとロバートの乗った車が滑り込んだ来て、それを追ってパンするとアヴナーが現れターゲットのアパルトマンを見上げる。

カミンスキーは、これら流れるような1ショット撮影で暗殺者たちのフォーメーションを的確に把握させ、彼らのチームワークの良さをも見せ付ける。それまでズームを好まなかったスピルバーグだが、70年代には頻繁に使われたことと、ドキュメンタリーのようなルックを得られるということで今回は随所でズームを採用している。水平移動と奥行き、しかもミラーやガラスへの映り込みをも多用して構築する映像空間は迷宮のようですらある。

テルアビブ、フランクフルト、パリ、ローマ、ロンドン、キプロス、アムステルダム、ベイルート、ニューヨークなど、物語の舞台は14都市にも及ぶ。70年代映画の多くが、舞台転換のたびに都市名の字幕を入れたものだが、スピルバーグはそれを踏襲せず、フィルターや銀残しを使ってそれぞれの都市を画的に特色付けた。

エッフェル塔が見えるショットなど、一部の撮影は現地で行なってはいるものの、テルアビブ、ベイルートなどの場面はマルタで、パリとロンドンはブダペストで撮影されたものだ。CG技術も駆使して作り上げられたリアルな70年代の都市。古いフィルムの質感まで模倣することで、『ジャッカルの日』により近づいた。そこには、70年代初頭のヨーロッパの陽光と空気が確かに存在している。

■殺人

『シンドラーのリスト』『プライベート・ライアン』で見せた殺傷場面へのこだわりは『ミュンヘン』においても手が抜かれることはない。

どの殺害場面にも細部までリアリティを凝らし、「人間が銃で撃たれるとは」「人間が爆弾で吹き飛ばされるとは」どういう状況かを、さりげなく(これが大事)わずかの秒数で見る者の網膜に焼き付けるテクニック。オリンピック村での人質の1人は、右頬を撃たれ弾が左頬へと貫通するのだが、左頬の穴から歯が覗いているのが一瞬確認出来る(演じるのは実際に犠牲となった選手の息子だ)。キプロスのホテルでターゲットを爆殺するシーンでは、爆発でめちゃめちゃになった部屋の天井から下がったファンに、吹っ飛ばされたターゲットの肉片が下がっているという地獄絵図。しかもこの爆破シーンの音響は本当に凄まじく、炸裂後は「ピー」という高周波が鳴り出してご丁寧に「耳鳴り」まで再現してくれる。

しかし最も胸糞悪い殺害シーンのターゲットは、カールを殺したがために復讐される女殺し屋である。オランダの田舎のとある河畔。サイクリングを装って自転車で乗り付けたアヴナーとスティーヴが手に持つのは「空気入れ」だ。2人が女の住む船に乗り込むと、彼女はすぐに状況を察知する。色仕掛けに出る女だが、「空気入れ」からパスッというマヌケな音がした途端、裸の胸と気管支の辺りに小さな穴が2個ボツボツッと穿たれる。しかしすぐには出血せず、何事が起きたのか判らぬまま朦朧と部屋を歩いて飼い猫を一瞬だけ抱く。やがて椅子に座って喉笛をヒューヒュー言わせると、穴からゴボゴボと黒い血が噴き出すのだ。止めを刺せずにいる2人の後から入って来たハンスが結局「空気入れ」で頭を撃ちぬくのだが、ガウンをはだけ胸もヘアーも丸出しでドロドロと血を流す女の姿に、生理的嫌悪感はマックスに達する。

この物語の最後で仕留め損なうターゲットは「アリ・ハッサン・サラメ」という人物だが、実際のサラメはイギリス国籍の女殺し屋に殺害されている。カールを手にかけた殺し屋のモデルとなったのは彼女かも知れない。

|