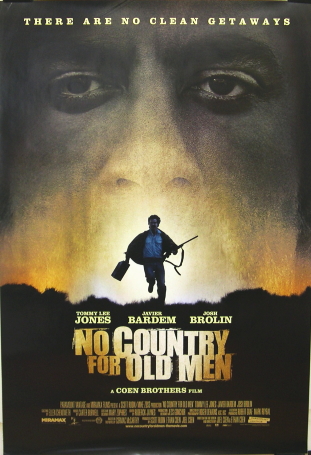

NO COUNTRY FOR OLD MEN

|

逃げるルウェリン・モスの背後にアントン・シガーの度アップ、という分かり易いデザイン。 コピーは「THERE ARE NO CLEAN GETAWAYS」(潔白な逃亡なんてものはねえ)。 |

| ■殺人者には荒野が似合う 小学生で映画を見始めて以来、最もアメリカらしい風景とは「荒野」だと思って来た。 西部劇、ニューシネマ、ホラーと、ジャンルを異にしながら、多くの映画が荒野から生まれた。人間が住むことを拒絶し、それでもそこに住もうとする人間は狂わせて、無力化し、同化してしまう、ただ何も無い、何も育たないというだけではない、力強い「無」。先住民の霊や怨念にいまだ守られた土地。 この作品は、そんな荒野で危険な大金を手に入れた男と彼を追う殺し屋、そして2人を追う保安官が織り成す追跡劇という、アメリカでしか作りえないフィルム・ノワールだ。 大金を手に逃げ回る男ルウェリン・モスを演じるジョシュ・ブローリンがまずイイ面構えだ。父親ジェームズ・ブローリンのようなハンサムガイではなく、ニック・ノルティ系の厳ついノワール顔が、荒涼とした風景にはまり過ぎるくらいにはまっていて、どうしようもなく「ザッツ・アメリカ映画」だ。思えば父親ジェームズも、かつて『ウエストワールド』と『カプリコン・1』で荒野を逃げ回っていた人だった。 ジョシュ・ブローリン演じるこのキャラに「ちょっとドジ」とか「面白い顔」とかいう、今までコーエン兄弟が才能を見せて来た特徴付けが一切無いところが良い。彼を追うバルデムが頭のきれる殺し屋であるのと同レベルで、ブローリンもまた逃亡術に長け、銃の扱いにも慣れている。それは、説明がなくてもわかる。彼が、恐らくはベトナム帰還兵だからだ。1980年という時代設定がそれを示している。 イギー・ポップとゴリラを足して珍奇なおかっぱ頭にしたようなルックスが、もうそれだけで見る者に胸騒ぎを強いる上に、手にしている武器が圧縮空気ボンベに繋がった変な筒という(のちに家畜屠殺用の銃だと判る)、長い映画史において出会ったことの無い類の殺人者。 ハビエル・バルデムはスペイン映画界ではセクシーな二枚目俳優として活躍して来た人だそうだが、この映画に出たことが、しかもオスカーまで獲得してしまったことが、果たして彼の俳優人生(バルデムはなんとまだ30代である)にとって良かったのか悪かったのか心配になってしまうほどの、一世一代のハマリ役だった。 向き合った者に一切の感情を持たず、「仕事」を楽しんでいる風にも見えない、本当に何を考えているのかわからない男、アントン・シガー。死神、というよりも、絶対的な死そのもの。ハンニバル・レクターも『セブン』のジョン・ドウも、思えば大層人間的だった。「話せばわかる」キャラクターだった。シガーに比べれば遙かに。 シガーがこの先「映画史に残る悪のヒーロー」としてレクター博士のように語り継がれるかどうかは疑問だ。どのような過去を持つとこういう人間になるのか、という精神的バックボーンが全く見えない究極の悪には、もはや戦慄する以外に無いからだ。 トミー・リー・ジョーンズは自作『メルキアデス・エストラーダの3度の埋葬』に続いてまたもや西部の男を演じるが、この人の顔も佇まいも馬に乗る姿も、役柄ではなくもうこの人自身でしかない、という域に入っている。『ノーカントリー』という作品で、英雄の不在・正義の無力を実感した戸惑いと諦念を体現出来るのはトミー爺しかいない。 「年寄りのための国は無い」(この映画の原題)という意味で思い出されるのは『セブン』だろう。定年退職間近の老刑事モーガン・フリーマンの「近頃の事件にはもう着いて行けない」というため息は、『ノーカントリー』の冒頭で聞けるトミー爺の独白と同じものだ。「いったいこの国はいつからこんな風になっちまったんだ」という問いに、双方の映画とも答えを出さない。ラストの一見救いを見出せそうな2人のセリフから、どうやっても絶望感や諦念が拭い切れないのも一緒だ。ちなみに『セブン』のラストは舞台に荒野を選び、ついでに言えば浦沢直樹のコミック『モンスター』のクライマックスでも殺人者の心象風景として描かれたのは荒野だった。 この映画には、かつて凶暴な殺人者を演じた俳優も出ている。『ナチュラル・ボーン・キラーズ』のウディ・ハレルソンだ。行く先々で非道の限りを尽くすハレルソンとジュリエット・ルイスのワイルド・カップルがついに収監される刑務所の所長は、何の因果かトミー・リー・ジョーンズがエキセントリックに演じていた。 ルウェリン・モスは射殺され、アントン・シガーは忽然と姿を消す。トミー爺演じる保安官にはもうなす術もない。そもそも彼はシガーの姿すら見ていないのだ。 三つ巴の追跡劇はサスペンドされ、カタルシスをもたらさないラストを埋めるのは、原作通りトミー爺が見た夢の話だ。赤ん坊を盗んだおかげで凶暴な賞金稼ぎに追い回される夫婦のドタバタ劇を描いた『赤ちゃん泥棒』(1987年)もまた、物語の締めくくりは主人公が見た夢の話だった。似たようなプロット、似たような風景を持ちながらこの開きは何だろう。同じ地平、地続きの荒野の上にありながら、この2つの作品の温度差は実に凄まじい。 歴代アカデミー受賞作品全てをこれ1本で冷却し得る作品だ、と言えるほどに。 「9.11以降のアメリカ」云々などという狭い物言いやこじつけはどうでもいい。分析も深読みも必要無い。僕は見終わった後、この映画の不思議な味わいを何度も反芻してみた。 「これはアメリカ映画だ」、としか言いようが無かった。 (2008年3月18日の日記を改稿) |