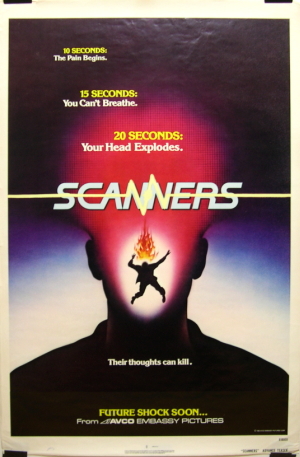

■20秒後、あなたは破裂する

80年代ホラー映画ブームにおいて、クローネンバーグの存在は、ヌーヴェル・ヴァーグの中におけるジャン=リュック・ゴダール的な位置にあったと考える。一度聞いたら忘れないその特異な名前と、作品にみなぎるラディカルな哲学、他の作家とは一線を画する先鋭的な映像美学。難解なように見えて、実は優れたストーリー・テラーであるところからも、クローネンバーグはゴダール的だ。

もともと小説家になることを切望していたクローネンバーグだが、『スキャナーズ』には「小説家」としての彼の才能がいかんなく発揮されている。どこからともなく現れたストレンジャーが自分の特殊能力に気付いた途端に謎の組織に追いかけられる、というサスペンスフルな導入部。自分と同じような超能力を持つ仲間との出会いと、最強の能力を持つ邪悪な存在との対峙。そしてその裏で進行する、彼ら「スキャナー」を造り出した製薬会社の巨大な陰謀劇。カナダ映画ならではのシックなトーンを味方につけ、まるで優れた短編SF小説を読んでいるような味わいがこの映画にはある。

一方で、これほど多くの銃火器が登場するクローネンバーグ作品は他に無い、と言えるほど、この映画はアクション映画的要素も多い。ところどころ垢抜けない演出はあれど、後年見直しても色褪せて見えないのは、アクションとスリルが場面場面をつなぐテンポの良さではないだろうか。

企業のマザー・コンピューターに電話回線を使って侵入する、というアイディアを映像化してみせたのも素晴らしい。電子頭脳とナマ身の人間の脳が超能力でもって一体化する公衆電話の場面は、描くアプローチこそ今となっては稚拙に映れど、アイディアそのものは全く古びていない。いや、火花を散らして切断される電話線、煙を上げる電話機、主人公の手の中でドロドロと溶け出す受話器などという一連のショットは、稚拙を超えて超現実的に美しいヴィジョンである。

妊婦向けに開発された睡眠薬「エフェメロル」による副作用が、超能力を持つ赤ん坊を誕生させ、自分たちスキャナーはその第一世代だと判明するクライマックス。そこで映し出される、1940年代の「LIFE」誌に掲載されたエフェメロルの広告が、ポップかつ甘美でなんとも不気味だ。戦後ベビー・ブームに暗い影を落とすことになる薬害が、次なる戦争の主力兵器へと姿を変える、科学(化学)の皮肉。米ソ冷戦が苛烈化する一方で輝かしいサバービアン・ライフを提案する、来たるべき50年代〜60年代アメリカの光と影を、あのノーマン・ロックウェル的な広告ヴィジュアルに集約してみせるグラフィカルなショット群は、60年代のゴダール作品のごとき鮮烈さを有している。

ちなみにクローネンバーグは1943年生まれである。

主人公を演じるスティーブン・ラックは日本ではほぼ無名だったばかりか、その後もさしたる俳優活動をしていない。この7年後に再び登板したクローネンバーグ作品『戦慄の絆』で、奇怪な手術器具を制作する芸術家を演じて『スキャナーズ』ファンを喜ばせたのみ、と言い切って差し支えないフィルモグラフィである。セールス・ポイントに乏しい半端な二枚目ではあるが、憂いと虚無感を湛えた眼差しで演じる超能力者が醸し出す哀愁は、『デッド・ゾーン』の主人公の先取りと言える。

敵役のスキャナーを演じるマイケル・アイアンサイドは撮影時30歳で、これが出世作となった。アクの強いエキセントリックな顔立ちは見るからに悪役であり、特殊メイクをせずとも顔を歪めてみせるだけで、ヴァイオレントな超能力者ぶりをフィルムに焼き付けた。

スキャナーたちの生みの親である博士を演じるパトリック・マクグーハンは、言わずと知れた往年のTVシリーズ『プリズナーNO.6』でカルト的な人気を誇った俳優。気難しい神経質そうな相貌のとおりの人物で、若きクローネンバーグは撮影中持て余したという。

しかし、この映画の主演はジェニファー・オニールである。『おもいでの夏』から10年近く経ってはいるとは言え、当時まだ32歳である。そんな年齢とは思えないほど老成して見える、もう完全に熟女の顔である。ところが、それほどビッグ・バジェットとは言えない、このややB級寄りのSF映画に、およそ似つかわしくないゴージャスな美貌のオニールがもたらした安定感は素晴らしい。『ラビッド』のマリリン・チェンバース、『ザ・ブルード』のサマンサ・エッガー、『ビデオドローム』のデボラ・ハリーなど、初期クローネンバーグ作品を支えたのは、主演男優よりも、むしろ女優だったと言える。

念動力で人間の頭を吹き飛ばすシーンは、80年代ホラーのアイコンの1つとなった。特殊メイクのコンサルタントには、『ゴッドファーザー』、『エクソシスト』、『タクシー・ドライバー』などで既に大御所であったディック・スミスの名があるものの、あのおぞましいショットで実際に腕を奮ったのは、後に『ザ・フライ』でオスカーを獲ることになるクリス・ウェイラスだった。

クライマックスの超能力戦のシークェンスでは、D・スミスがお得意の「チューブ芸」(顔や腕に血管が浮き出る細工)を披露するものの、前半で早々と見せてしまった頭部爆破の衝撃に比べればインパクトは薄い。むしろこの「お互いに触れ合わない肉弾戦」に、見ているこちらが顔を歪めてしまうほどのテンションとエモーションをもたらしたのは、スティーブン・ラックとマイケル・アイアンサイドの熱演に他ならない。特にアイアンサイドの「顔芸」は、CG表現が当たり前になった21世紀に入り、ますます輝きを増している。

このシーンでアイアンサイドによって語られる、「暴走するおれ(兄)を止めるために冷凍されていたお前(弟)が蘇生させられた」という種明かしは、その後大友克洋が描くことになる、超能力者をめぐるコミックに少なからぬヒントを与えたはずだ。

珍しくシンセサイザーを多用したハワード・ショアの楽曲も素晴らしい。当初「テレパシー2000年」と題されていたこの作品で、SF的なムードを全編にわたって形作ったのは、ショアによる艶めかしいシンセの音色と、スキャン戦のBGMである電子ノイズだと言える。『ザ・ブルード』から始まるクローネンバーグとショアとの長きにわたる共闘の中でも、異色のスコアである。

初期のいくつかの才気走った作品群や出世作『ラビッド』を経て、『ザ・ブルード/怒りのメタファー』と、この『スキャナーズ』で、初期のメインテーマである「感情による肉体の変容」はひとつの完成を見る。

|