| THERE WILL BE BLOOD 『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』(2007年) |

2007. US Advance. 27X40inch. Double-sided. Rolled. 「野心が信仰と出会う時」というコピー、タイトル、血を想わせる赤いラインが形作るクロス。 |

| ■お前のカレーをぜ〜んぶ喰ってやるっ!(と、いろいろ応用が利きます) まだタイトルが現れる前から「ピャー〜〜〜」と不穏な和音が鳴り出した途端、『未知との遭遇』のオープニングを思い出した。パンフの中で我が師滝本誠は「ペンデレッキかリゲティか」と仰っているが、僕が想起したのは、間接的にジョルジ・リゲティ、ということになる。『未知との遭遇』は言わずもがな『2001年宇宙の旅』へのオマージュであり、例の「スター・ゲート」シークェンスで流れていたリゲティ作曲「Atmospheres」を、ジョン・ウィリアムズは随所でマネしてみせたからだ。 この映画はダニエル・プレインヴューなる男が石油王へと成りあがる物語ではあるが、サクセス・ストーリーではない。周囲を信用出来ず孤独になって行くが、マイケル・コルレオーネのような悲哀はない。長尺のドラマであるにも関わらず、各パートの時間配分はメチャメチャだし、群像劇としてのアンサンブルを楽しめるわけでもない。 そもそもダニエル・プレインヴューとは何者なのか(Plainview=「平原を望む」とはふざけた名前だ)。どこのどんな親が生み育てると、あんな男に成長するのか。いつから山を掘ることにとり憑かれているのか。何が彼を駆り立てているのか。 そんな疑問の数々に回答することを、ダニエル・デイ=ルイスは全て拒否する。脚本がそうなっている、からではない。デイ=ルイスが、その顔で、その声で、その佇まいで「私の生い立ちや生まれ故郷などどうでもいい。そこに石油がある。だから掘る。そして金持ちになる。ただそれだけだ」と、そんな愚問を跳ね除けてしまうのだ。我々観客は、そんな彼をただただ見守るしかない。そんな主人公には感情移入が出来ない?結構。そんな軟弱な鑑賞方法などクソ喰らえ、だ。 主人公の‘宿敵’であるイーライの描き方も全く一筋縄では行かない。演じるポール・ダノはまず、ダニエルに石油の在り処を教えに来た若造ポールとして登場する。彼の言うことを信じて現地に赴くと、代わりに現れるのは双子の片割れイーライである。以後ポールが登場するシーンは無い。双子という設定にも関わらず、演じるポール・ダノをコンピューターを使ってもう1人増やすことで彼ら双子の2ショットを見せるシーンなど描かれないのだ。 イーライは狂信的なキリスト教徒〜宗教家としてやがてダニエルと確執を深めて行くことになるのだが、ダニエルと出会った当初は双子のもう一方ポールとまるで区別が付かない。原作では双子という設定ではないらしいが、この演出では双子を通り越して、まるでポールとイーライという2つの人格を持った1人の人物のように見える。イーライとダニエル、ふたりの運命は、もうひとりのイーライ(=ポール)が引き寄せたものではないか。 ポール&イーライには妹がおり(彼女は後にダニエルの‘息子’と結婚することになる)、どうやら食事の前にお祈りをしないと父親にぶたれるらしい。子供たちに暴力を行使してまでキリスト教義を守る父親が、イーライの別人格としてのポールを生み出した、とは言えまいか。 もちろんクライマックスでイーライと対峙したダニエルからは「お前は負け犬だ。ポールの方は油田で成功している」といったセリフを聞くことが出来るし、クレジット上でもポール・ダノはポールとイーライ2人を演じたことになっている。だが、ポールなんか最初からいない、全部イーライがやったことだ、という妄想が可能なほど風変わりなこの演出は、ダニエル・プレインヴューという希代の怪人物と拮抗するもう1人の主役に、フリーキーな奥行きを与えていて素晴らしい。 |

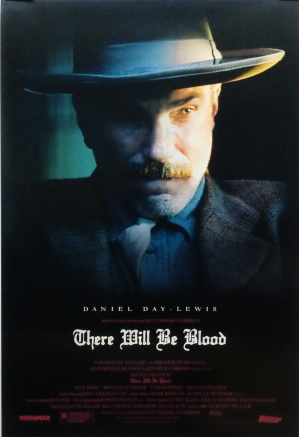

2007. US 1 Sheet. 27X40inch. Double-sided. Rolled. ダニエル・プレインヴューのネクタイが曲がっているところがイイ。 |

‘息子’役の少年(無名の新人だが奇跡的な名演だ)がたいへん愛らしく賢そうな顔立ちだが、成長して結婚式のシーンになると、途端にどうにもつまらないルックの俳優に代わってしまう。結婚式の場に‘父’の姿が無いことでわかるように、つまりダニエルは息子をついに失ってしまったのだが、それを少年期と似ても似つかない俳優に演じさせることでダニエルの心情を映像化した、と推測できる。ラスト、10年以上を経て再会したイーライが全く歳をとっていない、ということも同じ理屈だ。自分の右腕としてあれだけ頼っていた男(『ミュンヘン』のキアラン・ハインズが相変わらず良い顔してる)が何の説明も無くいつの間にか姿を消しているのも同様である。 この映画が大河ドラマや群像劇として「いびつ」であるのは、ダニエル・プレインヴューの狂ったキャラクターのみを軸に展開しているからだが、いびつな男のいびつな物語を描きながらもこの作品は、映画としての根源的な魅力を豊饒に湛えている。 油井から吹き出たガスで飛ばされた息子をオイルが噴出する中助け出したダニエルが、小さな体を抱きかかえたまま一直線に走りぬくシーンで流れ始めるジョニー・グリーンウッドのパーカッシヴなスコアは、不穏さと不吉さをエスカレートさせながら、かつて味わったことの無い奇妙なテンションでサスペンスを高めて行き、このシークェンスのラスト、ダイナマイトで火柱を吹き飛ばすショットまで延々と続く。 オープニング曲と同様、作品最大のこのスペクタクル・シーンに現代音楽とでも言うべきスコアを合わせられる才能に驚嘆する。スタンリー・キューブリックやデイヴィッド・リンチと同レベルの耳をポール・トーマス・アンダーソンも備えていることが証明された。 油井が火柱と化すスペクタクルもさることながら、ダニエルたちの頭上を流れる巨大な黒煙をとらえたショットは、まるで『スターウォーズ』(1977年)の冒頭で帝国軍の戦艦が頭上を圧するシーンのようだ。油井の底で落下物によって死者が出るシーンもだが、コンピューターによる特撮とドラマ部分の整合性が怖ろしく巧みだ。 『ジャイアンツ』でジェームス・ディーンが油まみれになって演じた時のようなカタルシスは、この作品には無い。それは噴出するオイルにも、炎上する油井やぐらにも、ダニエルの心象が投影されることはなく、それを観客がわかり易く享受出来るようなシーンになってないからだ。噴出するオイル(=マネー)と引き替えに、可愛い息子は聴力を失い、さらにはその息子をダニエルは失うことになる。 クライマックスでのボーリング場の画面構成、鮮やかな幕切れとともに流れるブラームスの「ヴァイオリン協奏曲」は、キューブリック作品と見紛うばかりに完璧で、美しい。『時計じかけのオレンジ』か、『バリー・リンドン』か、はたまた『シャイニング』か。 キューブリックに似ているから素晴らしい、などという言い方をするつもりはないし、『ブギー・ナイツ』以来P・T・アンダーソンのことを優れた作家だと思っている。それにこの映画はロバート・アルトマンに捧げられた作品だ(アンダーソンの『マグノリア』は『ショートカッツ』そっくりだった)。 しかし、ここまでキューブリックに近付くことが出来た人間が果たして他にいるだろうか。 そのことが心底驚異だったのだ。 (2008年3月18日の日記を改稿) |