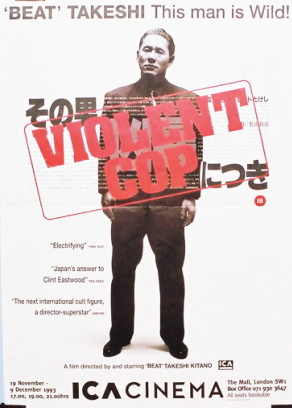

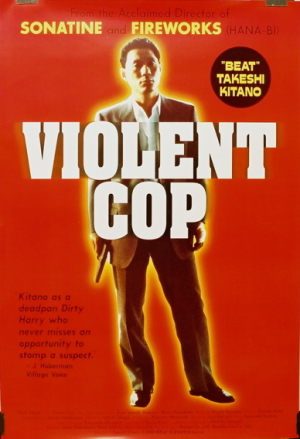

| VIOLENT COP 『その男、凶暴につき』(1989年) |

1998. French. 46X62inch. Rolled. この大きなポスターを部屋に飾ってる間、たけちゃんがお客さんに来たようで落ち着かなかった。 |

■ビートたけしは特別な人だった 私的な事を言わせてもらえば、1965年生まれの小生にとり、超多感な年頃を迎えることとなった80年代初頭において、最も発言力を持ったのは「YMO」と「ビートたけし」であった。今現在、この世界を見ている眼は(大分濁り霞んでしまっているが)彼らに貰ったのだと言っても過言ではないと思う。 ■『コミック雑誌なんかいらない!』 何本かの企画モノ映画の後、大島渚作品『戦場のメリークリスマス』への抜擢で役者=ビートたけしの道は開かれた。そこではまだ素人や部外者だけが持てる存在感の異様さを、大島の狙い通りフィルムに刻んでいるだけではあるが、時折見せる残忍性にはプロの役者にはない緊張感が漂っていた。 |

1994. British. 20X30inch. Folded. |

■ウィリアム・フリードキン 幸せそうな顔でもごもごと食事をする初老のホームレスのアップ。何処も凝っていない何気ないショットではあるが、このオープニングに何故かはっとさせられ、一気に作品世界へと埋没して行った記憶がある。 |

1998. US 1 Sheet. 27X40inch. Rolled. |

■美しくリアルな銃声 タイトルにもあるようにこの映画の要は「暴力表現」にある。60年代から量産され続けて来たテレビの刑事ドラマに慣れ親しみ、すっかり弛緩してしまった頭には、それらがついてきた「嘘」をひとつひとつ打ち消していくことで予定調和を回避して見せるこの映画のすべてが刺激的だ。とうの昔に『フレンチコネクション』や『セルピコ』で描かれていた、殺伐とした警察組織内部と一匹狼の刑事という図式が、改めて新鮮に映る。 |