|

パリへの列車旅で途中下車するヴェンティミリアは劇中でも描かれるように海辺の町。ここを抜けるともうフランス国境である。

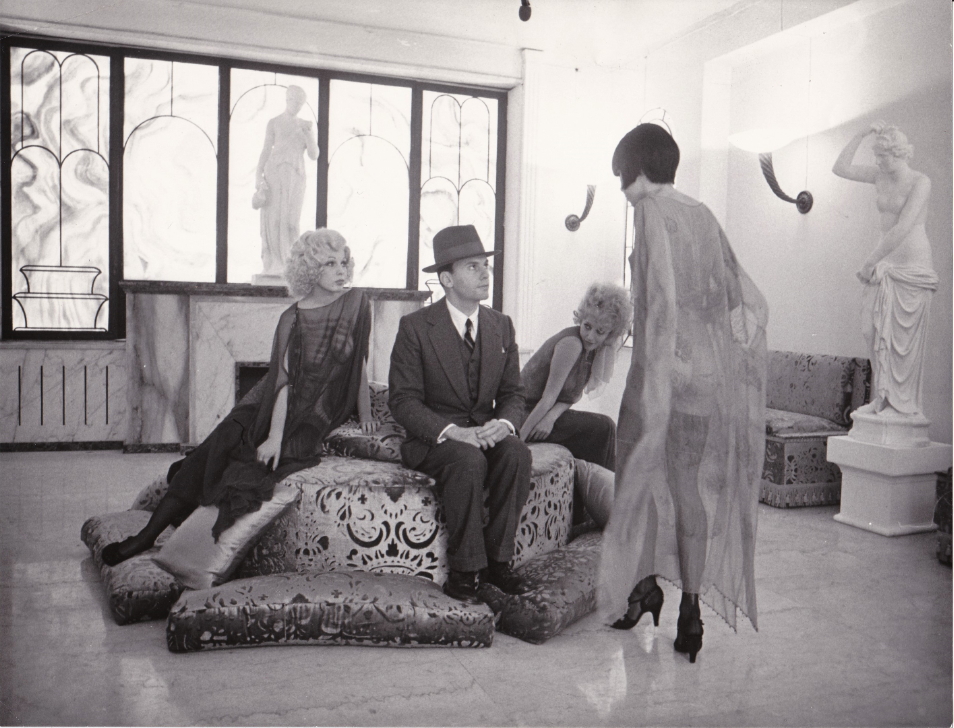

指令と拳銃を受け取るために娼館を装った秘密警察支部に赴くマルチェッロ。奥の壁に掛かっている絵画はラファエル前派の画家アルバート・ムーア「夏の夜」(1890)。 |

|

ドミニク・サンダ以外に、実は6人の娼婦がいた(残りの3人は別のスティルで確認できる)。右の黒髪の女性は東洋人風のメイクをしている。 |

|

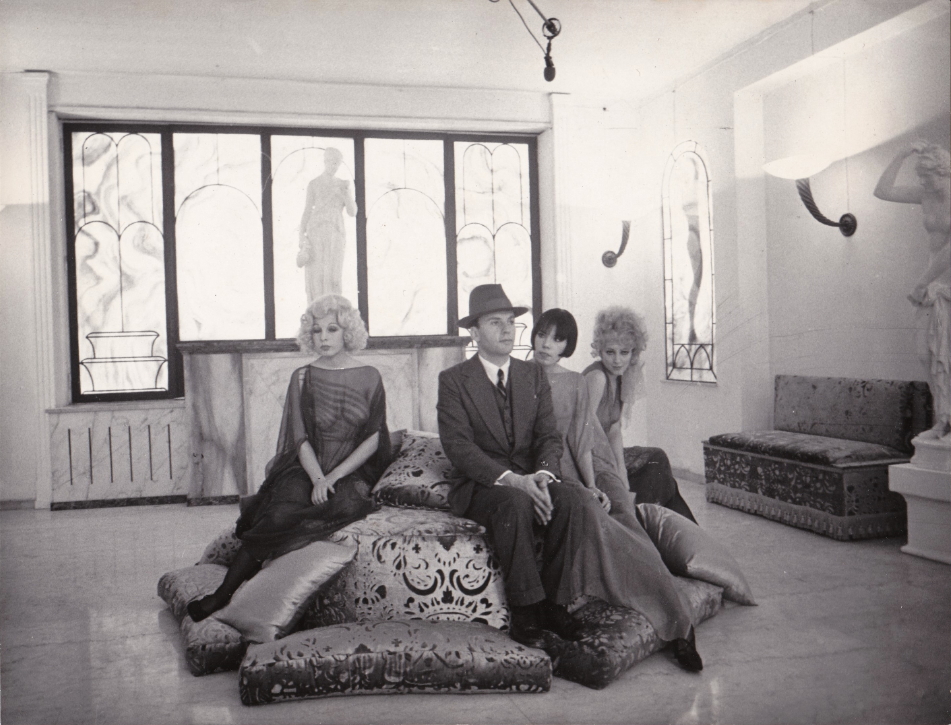

引き続きおとなしく待つマルチェッロの図。天井から下がっているのは同録用のマイクだろうか。ちなみにこの映画のセリフ・音響はアフレコである。 |

|

右奥に男性スタッフが写り込んでいる珍しいスティル。 |

|

帽子を脱ぎ、同志ラウルの部屋へ移動するマルチェッロ。ここまでの5枚のスティルで紹介した場面はバッサリ本編からカットされたが、なぜかスティルだけはパブリシティに使われた。

いまだ撮影フィルムの見つからない幻のシークエンスはこんな順番だったはずだ。 |

|

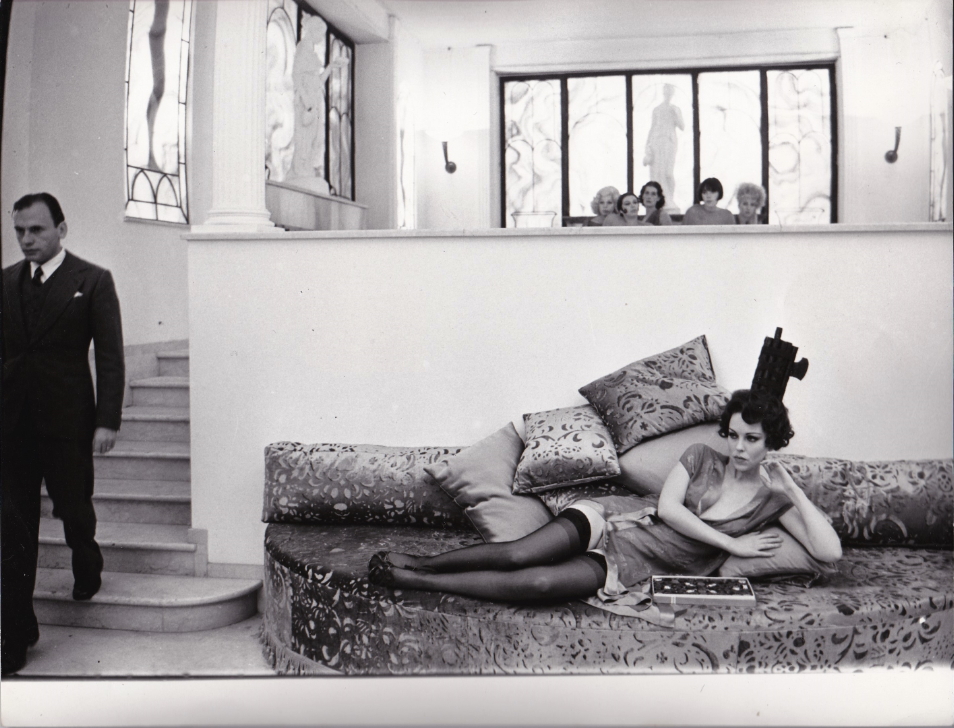

異常に辛気臭い顔をした同志ラウル。原作では「ガブリオ」という名の登場人物を、ゴダール作品の撮影監督ラウル・クタールと同じ名にした。ベルトルッチは『革命前夜』でクタールと組もうとしたことがある。 |

|

部屋中に転がっている無数の胡桃が意味するものとは何か。お前などこの中の1粒に過ぎないというラウルの牽制だろうか。 |

|

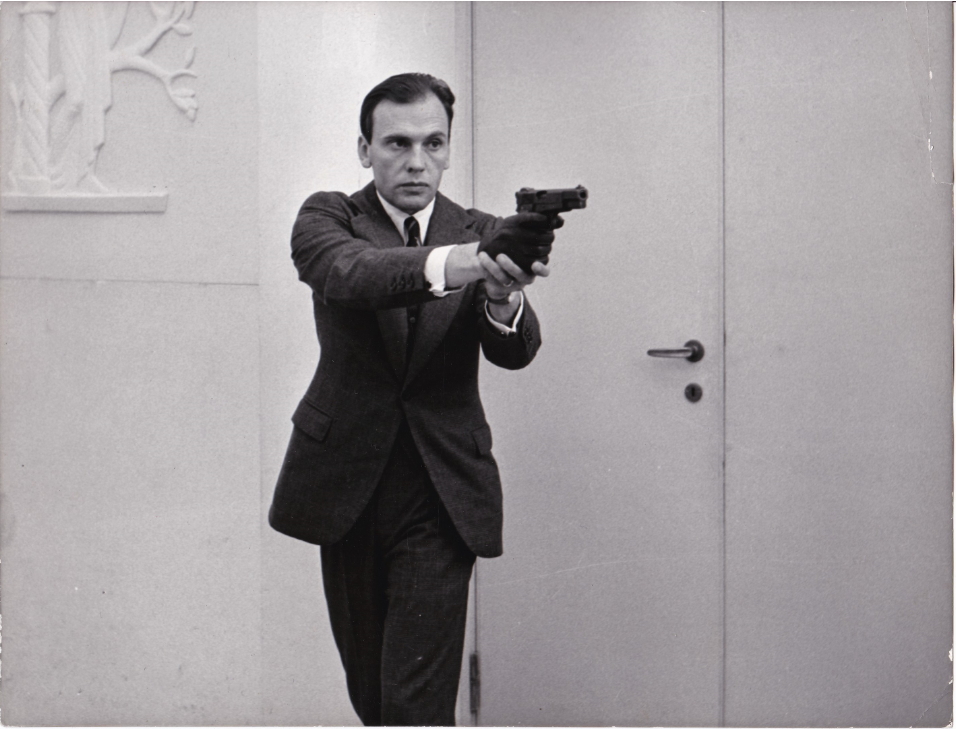

勇ましく拳銃を構えて見せるマルチェッロ。臆病者のキャラから独り歩きしてこのショットが方々で使われたせいで、その後『刑事キャレラ/10+1の追撃』などトランティニャンに拳銃を持たせる役のオファーが続いたと勘繰りたくなる。 |

|

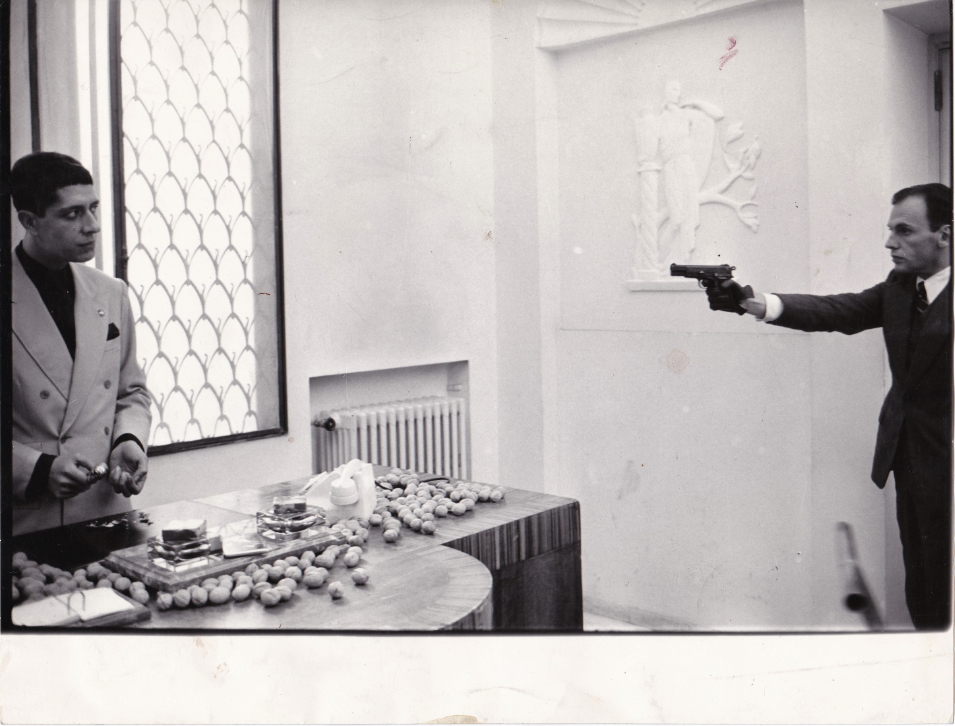

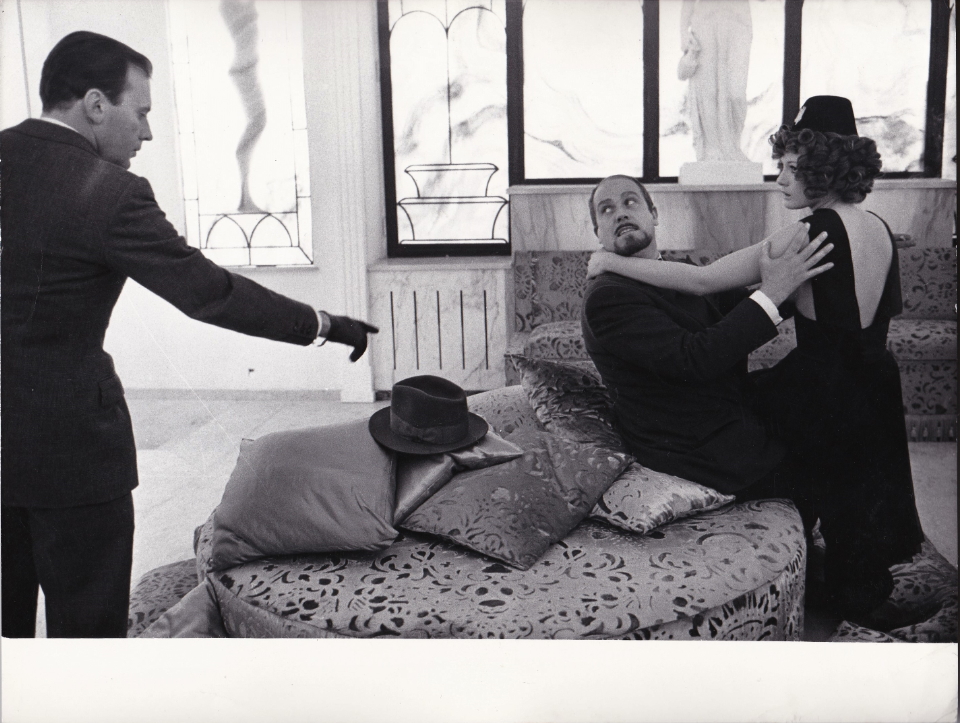

帽子を忘れたことに気付き、さきほど娼婦たちがいた部屋に戻ると、そこにはマンガニエッロと顔に派手な傷を持つ気のふれた娼婦がいる。ドミニク・サンダ、2度目の登場シーン。 |

|

イタリアでは喜劇役者としておなじみだったガストーネ・モスキンの中に、ベルトルッチはファシストの恐ろしい本性を感じたという。「コメディアンは実は怖い」のは世界共通かも知れない。

イタリアン・フォトバスタにも人工着色して使用されたスティル。 |

|

このスティルでのサンダはまるで人形のように虚ろな目をしていて、『オルフェの遺言』で瞼に目を描いたジャン・コクトーを思わせる。 |

|

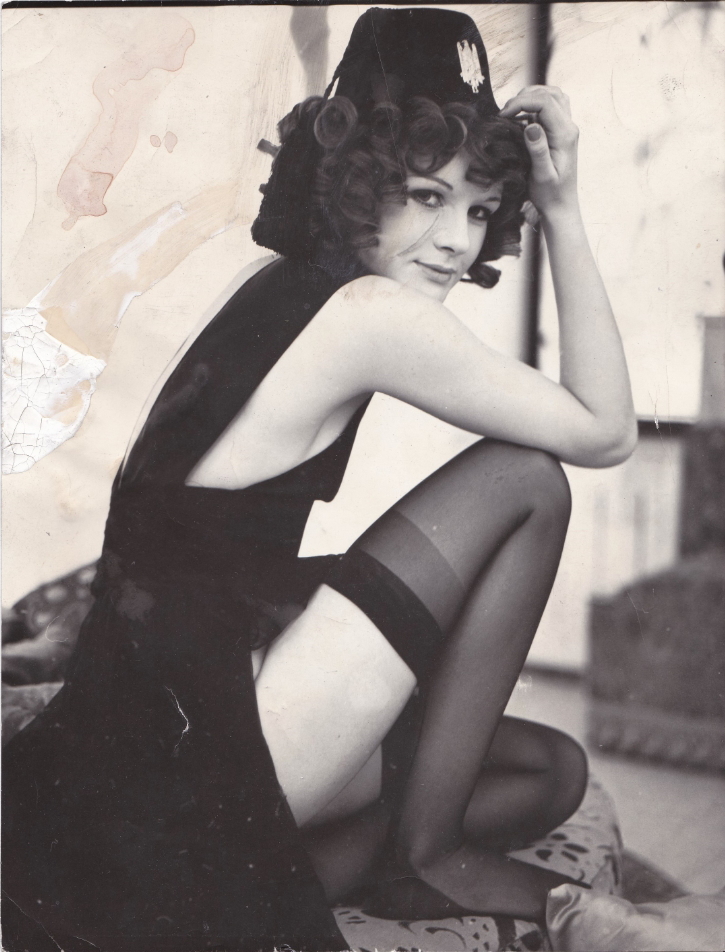

黒シャツ隊の帽子をかぶるドミニク・サンダ。ここで初めて声を発するのだが、役作りとは言えその甲高さに戸惑う。サンダのイタリア語吹き替えを担当したのは女優のリタ・サヴァニョーネ。『1900年』でもサンダを吹き替えた。 |

|

サンダによって「大臣の愛人」と「娼婦」がつながる。マルチェッロが男性以外でこれまでに肉体関係を持ったのは娼婦と妻ジュリアだけと思われる。そしてサンダが次に演じるのは殺害目的であるクアドリ教授の妻アンナ。 |

|

パリで初めてアンナに出会った瞬間、2人の女を思い出し告白してしまうマルチェッロ。アンナに恋してしまったせいで生じる「記憶の書き換え」を自白するシーンだと思しい。物語の推進者たる主人公をグラつかせるため、わざわざドミニク・サンダに3役を演じさせるというベルトルッチの屈折した映画技法。ここで観客はマルチェッロと一体化する。 |

|

派手に絵の具をこぼした痕のあるスティル。イタリア版2シート判ポスターに描かれたサンダはこの写真を基にしている。

これと一括購入したアイテムの中に、ポスター画家ピエロ・エルマンノ・イアイアに宛てられた絵葉書や、見たこともないヴァージョンのイラストを撮影した写真などがあった。そのように貴重な品々から、このスティルはイアイアのアトリエにあったもの、そして絵の具をぶちまけてしまったのは他ならぬイアイア本人だったのではあるまいか、という憶測がとまらない。

POSTER-MANコレクション中最大のミステリー。 |