|

イタリアン・フォトバスタに人工着色して使われた写真。深紅のベッドカバーを剥がすと次のスティルになる。 |

|

本編にはジュリアが円筒状の長枕をどかしてもっと小さな普通の枕に替えるショットがある。いずれにせよ、ジュリアがこのようにベッドに横たわる場面はない。 |

|

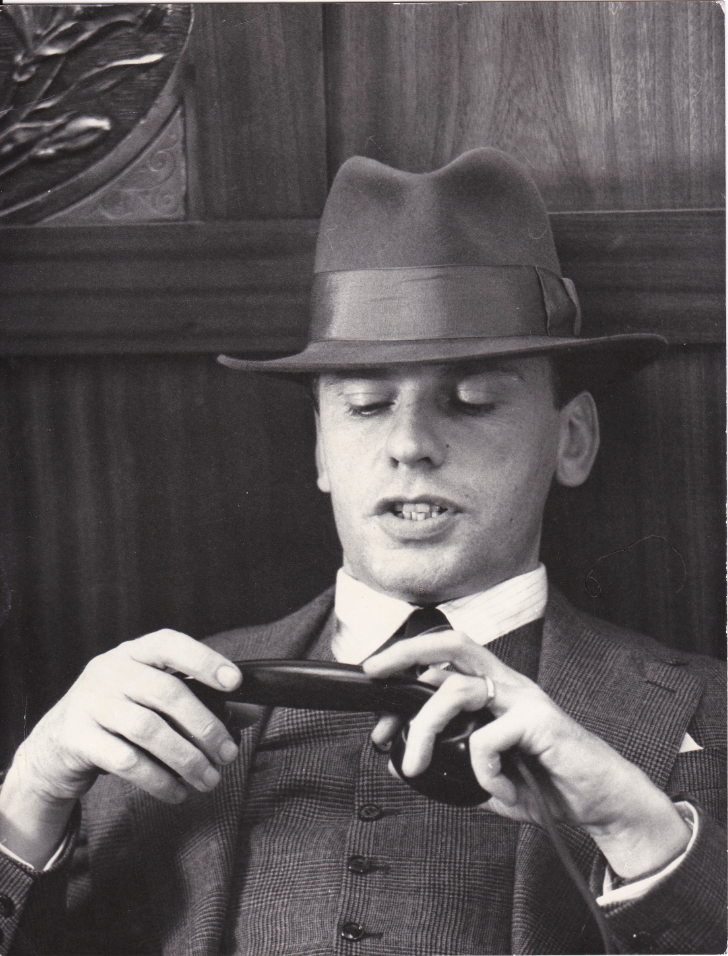

ジャン=ルイ・トランティニャンのイタリア語吹き替えを担当したのは俳優のセルジオ・グラツィアーニ。テレビドラマを中心に活躍した他、ピーター・オトゥールやドナルド・サザーランドの吹き替えを数多く担当した。

トランティニャン自身の声によるフランス語ヴァージョンは存在しない。 |

|

靴を脱いで無邪気に部屋の広さを歩幅で測っているジュリア。ゴダール作品『女と男のいる舗道』の主人公ナナ(アンナ・カリーナ)が自分の身長を親指と人差し指を広げて測るしぐさを彷彿とさせる場面。 |

|

マルチェッロの靴を脱がせようとするジュリア。本編には無い。

クアドリ教授のアパルトマンの電話番号「メディシス1537」と住所「サン・ジャック街17番地」は、撮影当時のジャン=リュック・ゴダール夫妻のもの。 |

|

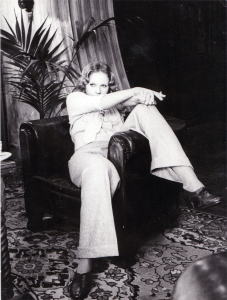

ドミニク・サンダは1951年生まれ。16歳の時に最初の結婚をし、その2年後には離婚している。その後ヴォーグ誌のモデルを経て1969年にロベール・ブレッソン監督作『やさしい女』でデビュー。パリでロケハン中のベルトルッチはこのブレッソンの新作を見に行き、教授夫人役をサンダに即決する。撮影時、サンダは18歳だった。 |

|

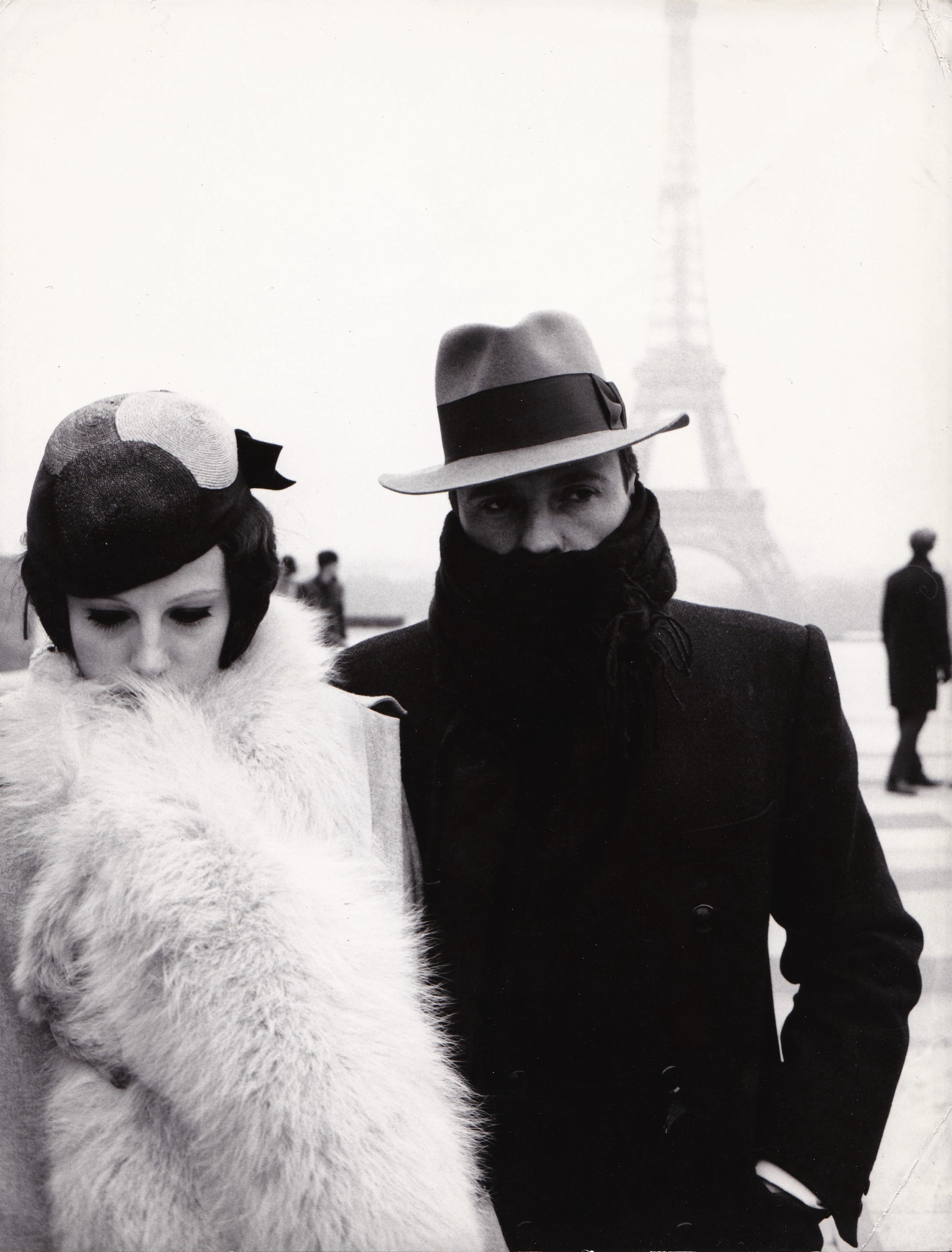

極寒のシャイヨー宮での撮影。よほど寒かったのだろう、トランティニャンはマフラーを、サンドレッリはオーバーコートを着用している。プレスシートに掲載されたものの、本編には無いオフショットである。 |

|

劇中の2人ならずとも、パリへ旅行した人なら必ず訪れるのがシャイヨー宮だろう。トランティニャンの左には移動撮影用のドリー・レールが見える。

このシーンの2年後、1940年にはアドルフ・ヒトラーも訪れることになる。 |

|

本編のこの場面にはフィルターがかけられ、華の都の黄昏時をブルーに染め上げる。凍てつくシティスケープに滲む来るべき恐怖の時代の予感。 |

|

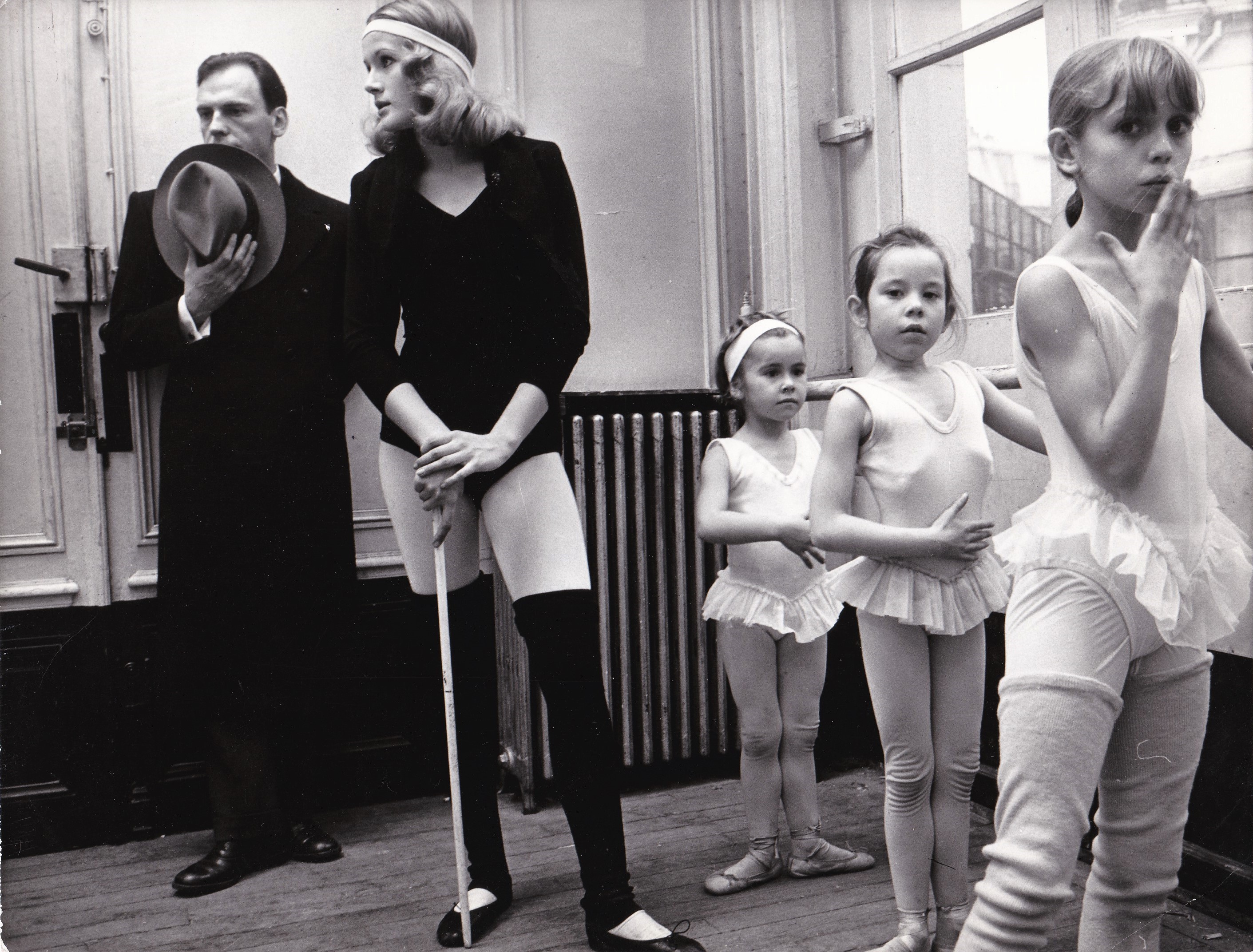

アンナが講師を務める「ギショ・バレエ学校」を訪れるマルチェッロ。生徒たちがみな可愛い。休憩時間をもらってフレーム・アウトする少女たちの中に、1人だけ横転をしながら消える子がいる。『大人は判ってくれない』の鑑別所のシーンにもそういう少年が1人いたことが思い出される。

そしてバレエ学校の生徒の中でも異彩を放つのが、恐らく日本人と思われる少女だ。『暗殺のオペラ』で唐突に登場する「蚊取り線香」と同レベルの磁場をもたらすベルトルッチの東洋趣味。 |

|

『やさしい女』に続き2作目でもドミニク・サンダはヌードを厭わずに大役に挑んだ。ベルトルッチは次回作『ラストタンゴ・イン・パリ』でもトランティニャンとサンダの続投を望んだが、サンダの妊娠で叶うことはなかった。もちろんこの2人にあの問題作をやれるはずはなかったが。 |